ブログ

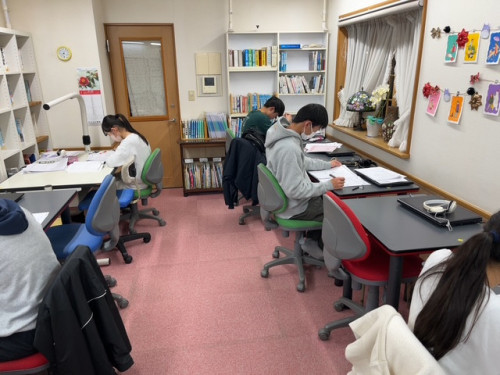

春の特別勉強会 最終日

昨日は中学生の春の特別勉強会の最終日でした。

午前4こま、午後4こま、合計8こまの授業をおこないました。

皆さん、お疲れ様でした。

公立高校合格を目指す3年生は、18日、19日の入試に向けて、自分自身で最後の追い込みをかけていました。

これまでにないほど集中して取り組んでいる姿が印象的でした。

体調不良で今週ずっとお休みしていた生徒も参加できたのでほっとしました。

1年生と2年生も、18日、19日の学年末の定期テストに向けて一生懸命に勉強していました。

何を勉強するためにここに来ているのか。

そうした目的意識をしっかりと持った生徒が増えてきたのでとても嬉しいです。

やらされる勉強には限界があります。

自分で「これをできるようにする」「わかるようにする」などと、主体的に勉強することが大切です。

今日がんばっていた生徒たちは、全員が主体性を発揮して自分の勉強として取り組んでいました。

自分の実力をすべて発揮して、良い結果につながってほしいと願っています。

みんな、ガンバレ!

春の特別勉強会

蚤の話

前回のブログでは、宿題を積極的に取り組めない生徒の話をしました。

そういう生徒によくする話があるので、今回はそれをご紹介します。

こんな話です。

Aくん、蚤(ノミ)って知ってる?

小さくて犬とか猫にくっついて血を吸う生き物。見たことある?

大きさは5㎜くらいだから、よく見ないとなかなか見つけられないかもね。

さて、その蚤なんだけど、どのくらいジャンプするか知ってる?

だいたい50㎝くらいジャンプできるんだって。

これって、かなりすごいことなんだよ。

だって人間に例えると、Aくんの身長だったら150mくらいジャンプするのと同じなんだよ。ものすごいジャンプ力じゃなない?

そんなすごいジャンプ力を持ってる蚤くんに、ちょっと意地悪をしちゃいます。

実験だからね。

蚤くんに透明なコップをひっくり返してかぶせてみます。

どうなると思う?

蚤くんはこれまで通りにジャンプするね。そうすると、どうなる?

コップの底に頭をぶつけるね。

蚤くんは自分がコップを被せられてるなんて分からないから、ジャンプする度に、何度も何度も頭をぶつけるね。ちょっとかわいそうだけど、しばらくこのままにしておきます。

だいぶ時間がたって、先生もこのままにしておくのはかわいそうだと思ったので、被せていたコップを取ってあげたの?

♪ジャジャン♪

ここで、問題です!

さて、この蚤くん、どうなったでしょうか?

やったー! コップがなくなったから、前と同じようにのびのびジャンプした。

というのは、ブッブー! 間違いです!

なんと蚤くんは、コップの底までの高さしか跳ばなくなったんだ。

どうして跳ばなくなったのかな?

かわいそうに蚤くんは、ジャンプする度に何度も何度もコップの底に頭をぶつけたから、もう高くは跳べないんだと思って跳ばなくなったんだ。

跳べるのに、跳ばなくなってしまった。

このままの状態にしていると、跳ぶための力が衰えて、本当に跳べなくなっちゃうみたいよ。

さて、先生がなんで蚤の話なんかしたと思う?

・・・

宿題をあまりやってこない生徒や、授業を一生懸命に受けない生徒には、こんな風に話をしています。

蚤くんと同じように、「自分にはできない」「これ以上無理」という考え方をしていることに、気づいてもらうために話しています。

勉強が苦手だったり(苦手と思い込んでいる)、これまでに勉強のことで嫌な思いをしたり(それを理由にして勉強ができないと思い込んでいる、もしくはそれを勉強しない言い訳にして勉強から逃げている)、子どもたちは様々なことを抱えています。

でも、どこかで自分の殻を破って「えいっ!」って思い切ってジャンプしてみなければ、状況は変わりません。

このままだと学ぶ力が弱まって、いざ学ぼうと思っても学べなくなってしまうから、そうならないように今からがんばろう、一生懸命に取り組もうということも伝えます。

Aくんなら、絶対にできるよ! だってAくんは、この蚤くんとは違うでしょう。

だからできる。一生懸命に勉強すれば、必ず成績も上がるよ!

と、言葉を掛けています。

子どもの心に、どうやってやる気の火を灯すのか?

これは永遠の課題ですね。

子ども一人ひとり琴線が違うので、色々なアプローチを試しながら子どもたちをサポートしています。

宿題をやれない生徒には…

You-Youスクールでは、基本的には宿題は自分で決めてもらっています。

そうすると、宿題の量を少なめに決める生徒が出てきます。

宿題が少ないと学習進度が遅くなったり、習ったことが定着しなかったりするので、ある程度の量に取り組んでほしいと思っています。

できる限り働きかけをしますが、残念ながら家で勉強することをめんどくさがったり、抵抗感を持っていたりする生徒もいます。

その場合は保護者の方と相談して、もうしばらくは先生の方で決めるようにすることもありますが、できれば生徒自身で決めてほしいところです。

宿題に対して、なかなか積極的になれない生徒には、色々な話をして生徒の気持ちを変えようと試みます。

そんな生徒にする話がありますので、次回のブログでご紹介します。

【今日の寺子屋】 小学2年生 分数は難しい(3)

皆さんは、はじめて分数を習ったのは何年生の時でしょうか?

私は3年生の時に勉強したような・・・。(たぶん! 遠い記憶すぎて不明)

今から20〜30年前に小学生だった人たちは、4年生で習っていました。

昔は分数を理解するのは難しいとして、3年生や4年生で習っていたのです。

しかし今では、2年生まで下がってきています。

子どもたちが苦戦するのもうなずけますね。

さて、教科書の扱いがほんの少しの2年生の「分数」ですが、この単元は重要な内容が詰まっています。

そのため、表面をサラッと学ぶのではなく、時間をかけてじっくり学習するのがおすすめです。

「分数」の学習も後半になると、次のような問題が登場します。

「元の大きさを1/2にして、それを半分にすると、元の大きさの( )になります。」

2年生にとっては、とても難しい問題です。

言葉だけでは理解しにくいので、テープ紙などを使ってチャレンジしてみます。

この時も子どもが自分の手でテープ紙を折って、確認することが大切です。

折ったり広げたりを何度かくり返して、1/2の半分が1/4になることを理解していきます。

そして、「次は1/4を半分に折ったらどうなるかな」と、さらに質問を投げかけます。

すると子どもたちは、1/4のテープ紙をさらに半分に折って、意気揚々と私のところに見せにきます。

このように、算数は手を使って学ぶと理解が深まり、子どもたちも楽しく勉強できます。

手を使って学ぶ実体験型の学びを「ハンズ・オン・ラーニング」(Hands on Learning)と言います。

手で学ぶ。

ご家庭でもお試しください。