ブログ

明日は読書指数診断のテスト日です!

明日(11日)と来週の18日(土)は「読書指数診断」のテスト日です。

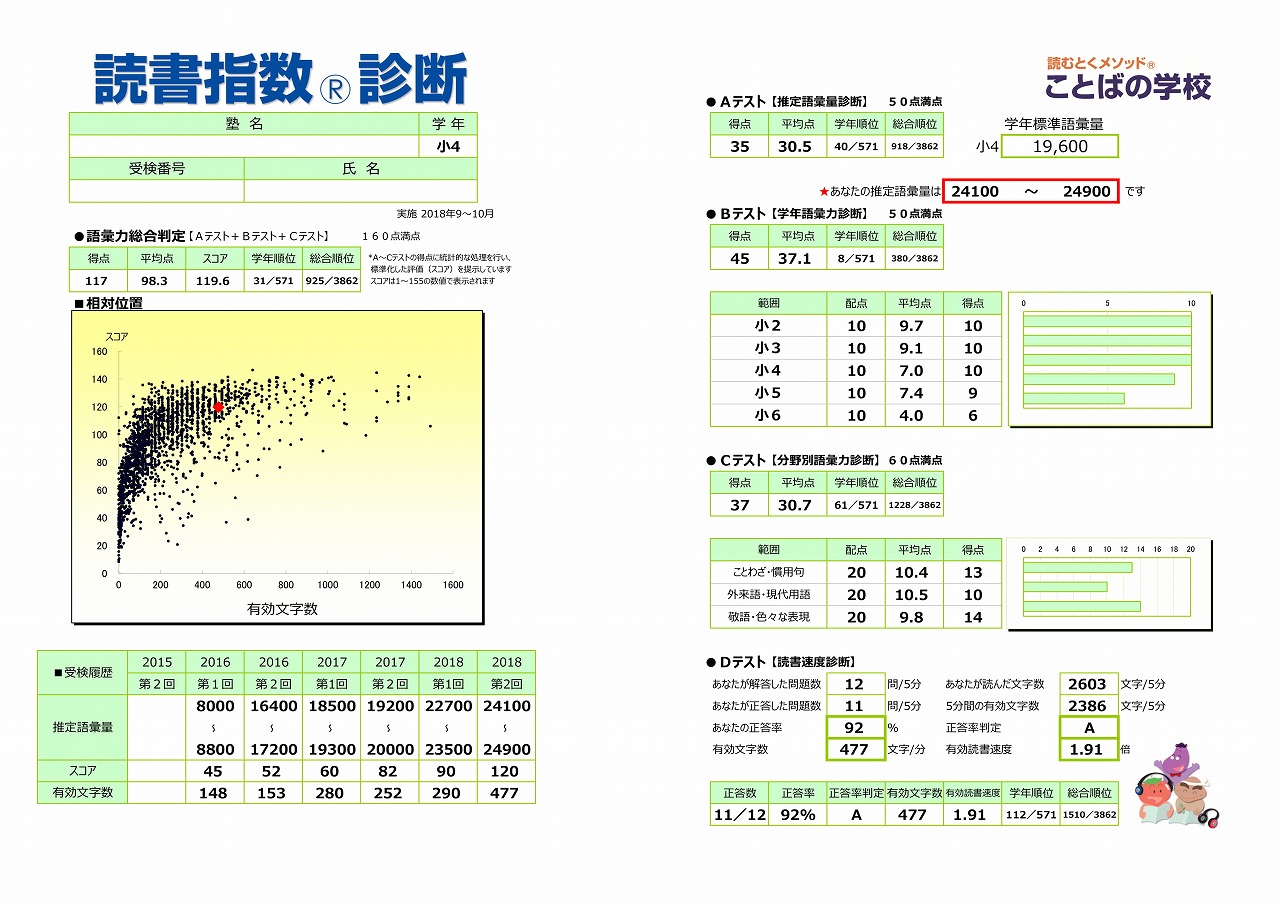

診断テストでは、すべての科目の土台になる「語彙力」と「正確に読み取る速度」を測ります。

下記をクリックすると、診断テストの内容を動画でご覧いただけます。

<テスト日>

①5月11日(土) 午後6時~7時

②5月18日(土) 午前10時~11時

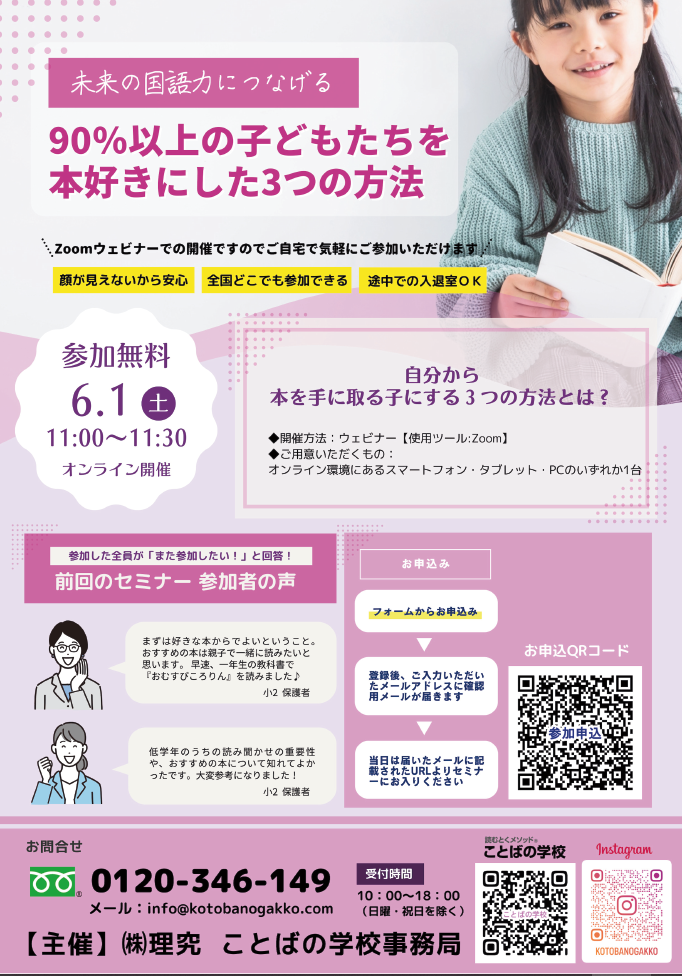

本好きな子に育てるためのオンラインセミナーを開催します!!

「どうしたら本好きになるの?」

「子どもが自分から本を手にする方法とは?」

「どんな本を選んだらいいの?」

お子さんが小さいうちに、本好きになってくれたら嬉しいですよね。

でも、親としてどんな働きかけをすればいいのかが分からないという声も聞こえてきます。

そこで、小さいお子さん(小学4年生くらいまでのお子さん)をお持ちの保護者の方を対象にしたオンラインセミナーを開催します。

どなたでも無料でご参加いただけます。

参加される方のお顔が映ることはございませんのでご安心ください。(Zoomウェビナー)

くわしくは、下記のパンフレットをご覧ください。

事前にお申し込みが必要です。

上記のパンフレットの「参加申込」のQRコードを読み取っていただくか、下記の「オンラインセミナー参加申込」をクリック(タップ)してお申し込みください。

国語力の現在地を確かめてみませんか?

国語力の現在地を確かめてみませんか?

「国語力」というと、「読解力」をイメージされる方が多いと思います。

では、その「読解力」の土台となるのは何でしょうか?

その1つは「正確に読む速度」です。

学びの多くは、読むことから始まります。教科書を読む、辞書を読む、資料集を読む、参考書を読む、色々なテキストを読む。

まず読んで、それを理解し、様々に思考してから、書いたり説明したり(アウトプット)します。これが学習活動の大まかな流れになります。

「正確に読む速度」が遅いと、学習するのに時間がかかって、効率的に学習を進められない可能性があります。また定期テストや入試では時間内に終えることができずに、成績が伸び悩む恐れがあります。

You-Youスクールあすみが丘では、お子さんの「正確に読む速度」を測定し数値化することで、国語力の現在地を確認することができます。

国語力が伸びない原因が、「正確に読む速度」が遅いことにあるのかどうか、測定してみませんか?

◆読書指数診断テストのご案内◆

<読書指数診断テストの概要>

下記をクリックすると、診断テストの内容を動画でご覧いただけます。

<テスト日>

①5月11日(土) 午後6時~7時

②5月18日(土) 午前10時~11時

どちらかご都合の良い日時をお選びいただけます。

<受検料>

3,050円(税込み)

<お申込み期日>

4月17日(水)まで

<お申込み方法>

①お問い合わせフォーム(24時間受付)

下記をクリックし、ホームページの「お問い合わせフォーム」からお申し込みください。

保護者のお名前、電話番号、メールアドレス、お子さんの学年を順にご入力ください。

お問い合わせ内容の記載欄には、お子さんのお名前、ご希望のテスト日のほか、「読書指数診断テスト受験希望」とご入力ください。

後ほどご連絡させていただきます。

②お電話(月曜日~金曜日 午後1時~午後8時の受付)

TEL 043-295-4137

国語力の現在地を確かめてみませんか?

「国語力」というと、「読解力」をイメージされる方が多いと思います。

では、その「読解力」の土台となるのは何でしょうか?

その1つは「語彙量」です。

学びの多くは、読むことから始まります。教科書を読む、辞書を読む、資料集を読む、参考書を読む、様々なテキストを読む。

まず読んで、それを理解し、様々に思考してから、書いたり説明したり(アウトプット)します。

これが学習活動の大まかな流れになります。

でもその時に言葉を知らなければ、文章を読むという最初の段階でつまずいてしまいます。

そこから先に学習を進めることが難しくなるのです。

You-Youスクールあすみが丘では、お子さんの「語彙量」を測定し数値化することで、国語力の現在地を確認することができます。

国語力が伸びない原因が「語彙量」の不足にあるのかどうか、測定してみませんか?

◆読書指数診断テストのご案内◆

<読書指数診断テストの概要>

下記をクリックすると、診断テストの内容を動画でご覧いただけます。

<テスト日>

①5月11日(土) 午後6時~7時

②5月18日(土) 午前10時~11時

どちらかご都合の良い日時をお選びいただけます。

<受検料>

3,050円(税込み)

<お申込み期日>

4月17日(水)まで

<お申込み方法>

①お問い合わせフォーム(24時間受付)

下記をクリックし、ホームページの「お問い合わせフォーム」からお申し込みください。

保護者のお名前、電話番号、メールアドレス、お子さんの学年を順にご入力ください。

お問い合わせ内容の記載欄には、お子さんのお名前、ご希望のテスト日のほか、「読書指数診断テスト受験希望」とご入力の上、「メールを送信する」をクリックしてください。 後ほどご連絡させていただきます。

②お電話(月曜日~金曜日 午後1時~午後8時の受付)

TEL 043-295-4137

ことばの学校(読書の森)が読売新聞に掲載されました!

You-Youスクールあすみが丘では、子どもたちが本好きになるように、「読むとくメソッド®読書の森」(読むとくメソッド®ことばの学校)という読書クラスを開講しています。

その「読書の森」(ことばの学校)が、2月14日の読売新聞に紹介されました!

下記のリンクをタップ(クリック)してご覧ください!