ブログ

2023-10-18 09:00:00

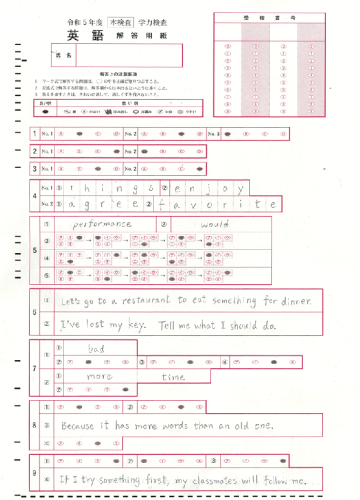

令和6年度千葉県公立高等学校入学者選抜の解答用紙サンプルが発表されました

先日、千葉県教育委員会より来年度入試の解答用紙のサンプルが発表されました。

来年度入試が、マークシート式と記述式問題により実施されることは、8月に発表されていました。

来年度の解答用紙は、マークシート式と記述式を併用した1枚(両面利用)となります。

また解答用紙の大きさは、A4用紙サイズとB4用紙サイズの間になります。

詳しくは、下記の千葉県教育委員会のホームページへ移動して、ご覧ください。

<令和6年度千葉県公立高等学校入学者選抜の解答用紙サンプル>

2023-10-17 09:00:00

定期テストで成績を上げる4つのポイント

2023-10-16 09:00:00

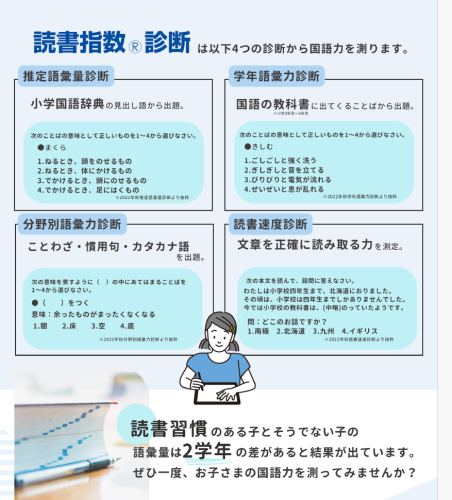

読書指数診断テスト 保護者向けオンライン説明会

10月21日(土)に「読書指数診断」テストをおこないます。

読書指数診断テストは、お子さんが獲得している「語彙量」と、正確に文字を「読む速度」を測定するテストです。

診断テストに先立ちまして、先日、保護者向けのオンライン説明会がおこなわれました。その説明会がアーカイブ配信されましたのでご案内します。

動画では、読書指数診断テストの制作者が説明をおこなっています。ぜひ、ご視聴ください。

下記をクリックするとYouTubeに移動します。

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9-Y8izkNJzHWk64xjDAebGy_7q7vKmr_

2023-10-13 09:00:00

中学3年生の定期テスト対策が始まりました!

2023-10-12 09:00:00