ブログ

数とト・モ・ダ・チになる(1)

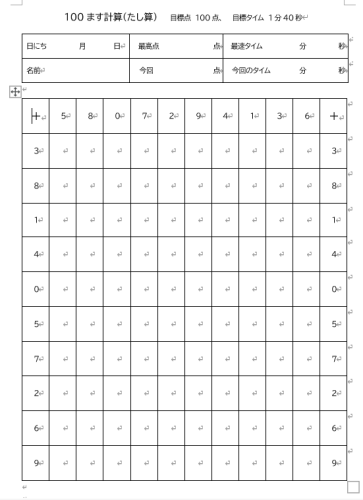

100ます計算に取り組まなくなってだいぶ年数が経ちました。最近では生徒の計算力の低下がとても気になるようになってきました。計算力の無さは、算数の学力に直結します。

計算間違いが多い、計算が遅い ⇒ 計算練習が嫌い ⇒ ますます計算間違いをする、計算も遅いまま ⇒ 計算が苦手 ⇒ 算数がさらに嫌い

というわかりやすい図式の中にはまっている生徒が近頃は増えてきました。

そのため小学4年生~6年生の授業で、100ます計算を復活することにしました。

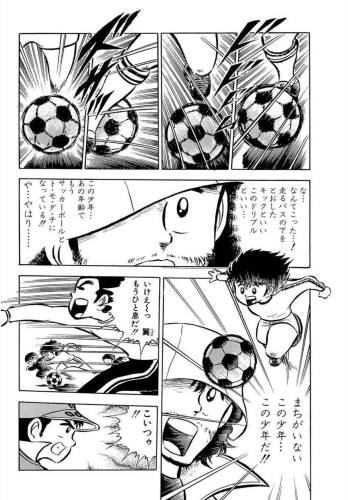

皆さんは「キャプテン翼」(小学生編、作者:高橋陽一、集英社、1981年~88年)というサッカーの漫画をご存じでしょうか。お母さん方はよく知らないかもしれませんが、当時の小・中学生男子に大きな影響を与えた漫画です。私はドンピシャの世代で、影響を受けたうちの一人で、朝から晩までボールを蹴っていました。「キャプテン翼」は、元日本代表の中田英寿さんや元フランス代表のジダン選手、アルゼンチン代表のメッシ選手もこの漫画のファンであることを公言するなど、世界中の人に影響を与えている日本が誇る漫画です。

さて、この「キャプテン翼 小学生編」の中に、とても有名なシーンがあります。主人公の大空翼くんが1人で相手チームの選手をドリブルで抜いていく<シーン1>です(第1巻65ページ)。 その翼くんのボールさばきを見ていたブラジルナショナルチームに所属するロベルト本郷が「この少年… あの年齢でもう サッカーボールと ト・モ・ダ・チに なっている‼」と呟くシーンがあります。

<シーン1>です(第1巻65ページ)

その後も、ロベルト本郷が子どもたちにサッカーを教える<シーン2>でも、サッカーボールと友だちになる話が出てきます(第1巻135~136ページ)。

ロベルトはサッカーが上手になるには、まず“ボールと友だち”になることが大切だと言っています。

<シーン2>(第1巻135~136ページ)

算数もまったく同じです。算数では数を扱います。数式を立てたり、計算したり、数の性質を使いこなしたりして問題を解きます。それにもかかわらず、生徒の多くは、“数と友だち”になっていません。サッカーボールと友だちになっていない子どもが、自分の意志通りにボールをコントロールできないように、数と友だちになっていない子は、算数の勉強も思い通りに進められません。

数とト・モ・ダ・チになる(2)へ続く。

鉛筆の音が心地いい

You-Youスクールあすみが丘は、少人数制の個別指導学習塾です。生徒はわからないところや初めて学ぶところを、先生に聞きに来ます。

授業中、教室内は生徒と先生のやり取りの声が、あちらこちらで聞こえてきます。

ところが授業中に数回、先生に質問に来る生徒が誰もいない時間帯が訪れます。すると、室内は生徒が鉛筆を走らせる音とBGMのクラシック音楽しか聞こえてきません。

私は、この時間がとても好きです。鉛筆を走らせる音は、生徒が一生懸命に考え、思考を深めている証だからです。そしてその時間、その空間がとても心地よいのです。教室内の全員が集中して勉強している空間は、何か特別な波動が出ているのかもしれませんね。

時間があってもやる気が出ない?

中学生の定期テスト勉強の話です。

今回の定期テストは、夏休みが明けてすぐにあるので、夏休みという学校がない“非日常”の過ごし方にかかっています。長期休みのために気持ちがだらけてしまって、勉強にやる気が出ない生徒が表れるのが、この前期期末テストの特徴です。普段のように学校や部活がある方がやる気が出る、集中できるという声が多くの生徒から聞こえてきます。

「学校が休みだからたくさん勉強する時間がある」 → 「たくさん勉強して成績が上がる」という考えは、生徒たちには当てはまらないようです。

生徒との個別面談は、こうした生徒のモチベーションを上げることも、大事な目的になっています。

それにしても今回のテストの日程は、かなり早いです。大椎中のテスト日は8月31日と9月1日ですが、8月に定期テストがあるのは初めてのことでしょう。

前回のテストは6月中旬から下旬でしたので、今年のように7月中旬に夏休みに入ってしまうと、前回のテスト後は1か月ほどしか授業がありませんでした。そのため、今回のテスト範囲はどの教科も狭くなっています。テスト日をもう少しあとにするか、6月のテスト日をもう少し前にずらすか、どちらかの方がいいように思うのですが・・・。学校も色々と行事があるので、難しいのかもしれませんね。

千葉県公立高校入試のマークシートと記述問題について

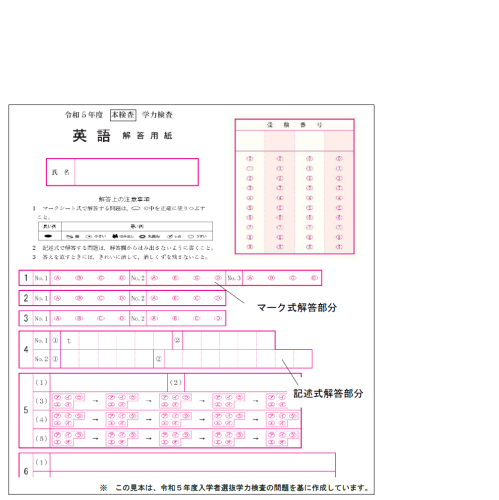

8月28日に、千葉県教育委員会より「令和6年度千葉県公立高等学校入学者選抜マークシート式及び記述式問題による学力検査の実施について」という表題で発表がありました。

千葉県の公立高校入試では、令和5年度(今春)入試において多くの採点ミスが発覚し、本来であれば合格になる受験生が不合格になるなど、大きな問題となりました。

そこで千葉県教育委員会は採点ミスを防ぐための対策として、令和6年度(来春)入試より一部にマークシートを使用すると7月に発表していました。

昨日の発表では、マークシートと記述問題の記入の仕方や注意事項についての詳細が判明しました。

詳しくは、下記より千葉県教育委員会のホームページをご覧ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/press/2023/koukou/0828marktesuto.html

また、下記のPDFファイルもご覧ください。

![]() 令和6年度千葉県公立高等学校入学者選抜 マークシート式及び記述式問題による学力検査の実施について.pdf (0.73MB)

令和6年度千葉県公立高等学校入学者選抜 マークシート式及び記述式問題による学力検査の実施について.pdf (0.73MB)