ブログ

成績が良い子は、机の上に今使うものだけを載せる

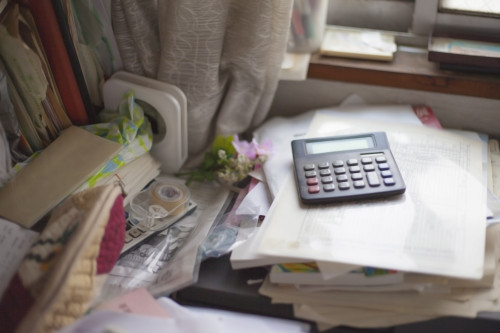

お子さんがお家で勉強するときの様子をちょっと観察してみてください。机やテーブルの上で勉強しますね。そのときの机やテーブルの上には、何が載っているでしょうか?

今使うものだけが載っているお子さんは、成績が良いお子さんです。

例えば、学校の算数のプリントの宿題に取り組んでいる場合、机の上には算数プリントと筆記用具のみが載っているということです。もしくは、それに加えて算数の教科書とノートぐらいはあってもいいでしょう。

机の上にものが多すぎて机の隅の方で勉強していたり、載っている物の上にプリントやノートを広げて勉強したりする子もいるようですが、そういう状態で勉強しているお子さんは、成績はあまり良くありません。

机の上はその人の頭の中を表すと言われています。机の上が整っているお子さんは、頭の中も整理整頓されています。そのため、勉強している内容も頭の中で整理整頓され、分かりやすいところ収納されるのでしょう。

しかし机の上に物が多いお子さんは、頭の中も散乱しているため、勉強していることを上手く整理して収めることができていないようなのです。

ぜひ一度、お子さんの勉強する様子を観察してみてください。

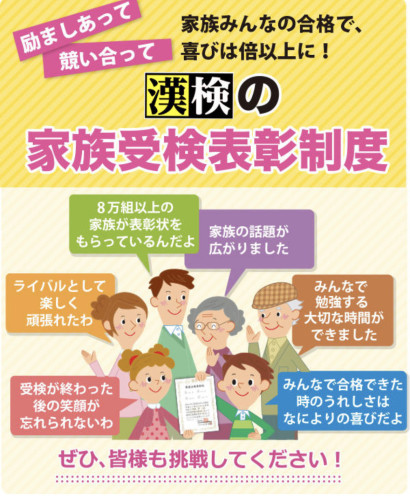

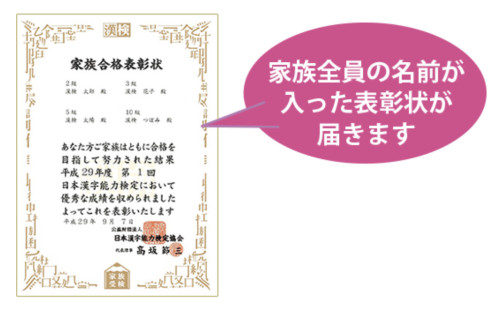

漢検の家族合格表彰状が届きました

算数や数学の力を試してみませんか?(数検)

近年、算数や数学の重要性が高まっています。この先数学は、これまで以上に世の中に欠かすことのできない学問になっていくと言われています。

一昨年には文系の学部の入試にも拘らず、早稲田大学政経学部の入試において、数学1Aが必須科目になりました。中学入試でも算数1科目で受験ができる学校が増えてきています。

一方で、千葉県公立高校入試では、数学の平均点はとても低くなっています。千葉県では単純な計算問題は減り、記述問題が毎年2問必ず出題されています。問題が難しいということもありますが、数学を苦手にしている中学3年生が多いのも事実です。千葉県の公立高校入試において、数学は5科目の中で最も得点しにくい科目の1つになっています。

そこで子どもたちには、小さい頃から算数に親しむことで、算数や数学の面白さや不思議さに関心を持ってほしいと願っています。多くの子どもたちが、長く算数や数学に関わって欲しいという期待を込めて、数検の受検を皆さんにお勧めしています。

数検の詳細につきましては、下記の数検の公式ホームページをご覧ください。団体受検の級別の検定料なども掲載されていますのでご確認ください。

https://www.su-gaku.net/suken/(数検公式ホームページ)

数検の特徴をいくつかまとめてみました。

◆文部科学省後援

算数・数学の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定として文部科学省が後援しています。

◆各級と検定内容は学年に対応

各級と検定内容は、各学年で習う内容と対応しているので、受検しやすくなっています。

くわしくは、数検の公式ホームページをご覧ください。

◆入試優遇・単位認定制度

数検に合格すると、多くの中学校・高等学校・大学などで評価され、入学試験や単位認定で優遇・活用されています。

◆「記述式」の検定

数検の解答は論理構成力をみる記述式なので、解答にいたる過程を正確に伝える力が身につきます。

正解に到達していなくても、途中の道筋が正しければ部分点がつきます。

【数検の受検のご案内】

◆会場

You-Youスクールあすみが丘

◆検定日時 12月2日(土)

各級の検定時間

|

11級~9級 |

午前10時~10時50分 |

|

8級~6級 |

午前10時~11時 |

|

5級~3級 |

午前10時~12時10分 |

|

準2級~ |

午前10時~12時40分 |

上記の検定日時以外で検定の実施はできませんので、ご了承ください。

◆受検者最低人数

3名以上の受検者がいない場合は、検定を実施することができません。その場合は、検定料をお返しします。

◆申し込み方法

お問い合わせフォームより10月20日までにお申し込みください。

お問い合わせフォームには、お子様のお名前、電話番号、メールアドレス、お子様の学年の他、お問い合わせ内容欄には、「数検受検希望」と記載の上、ご住所、保護者様のお名前もご記入ください。

後日、こちらからご連絡させていただきます。

何かご不明な点がございましたら、ご一緒にご記入ください。

国語の文章読解。惜しいまちがいはありませんか?

お子さんの国語のテストの答案に、惜しい間違いはありませんか?

文章読解の問題で、例えば「たけしが驚いたのはなぜですか」と問われているのに、文末に「~から」「~ため」をつけて答えていなかったり、「~のことが分かる文を書きぬきなさい」と問われているのに、自分の言葉を使って答えてしまったり、そうした惜しい間違いがお子さんの答案にはないでしょうか。

多くのお子さんは残念ながら、設問文を読むときに読み飛ばしたり、ただ字面を追っているだけで、正しく読んでいません。

そこで、ワンポイントアドバイス!

次のことを、習慣にしてみてください。

1.設問文を読むときには、必ず3回読みます。

2.設問文の大事なところに印をつけて読みます。

大事なところというのは、①質問されていること、②解答の条件についてです。

①の質問されていることというのは、上記の例では「たけしが驚いたのはなぜですか」という部分です。②の解答の条件というのは、上記の例では「文を書きぬきなさい」という部分です。「文を書きぬき」ということは、本文に書かれているそのまま一文を書き写さなければなりません。

問題を解くときには、これらのことを、学校でも家庭でも実践します。テストのときだけでなく、いつでも意識して取り組みます。習慣になるまで実行することで、惜しいまちがいを大きく減らすことができます。

ぜひ、実践してみてください!

「令和6年度千葉県私立高等学校 生徒募集要項」が発表されました

千葉県より県内の私立高校の募集要項が発表されました。

県内すべての私立高校が掲載されていますのでご確認ください。

高校ごとの募集定員、願書受付日、試験日、合格発表日、入学手続日、試験教科等が掲載されています。

下記をクリックすると、千葉県教育委員会のホームページに移動します。

https://www.pref.chiba.lg.jp/gakuji/press/2023/r6boshuu.html

また、下記のPDFは募集要項の一覧です。

![]() 令和6年度千葉県私立小・中・中等教育・高等学校生徒募集要項について.pdf (0.14MB)

令和6年度千葉県私立小・中・中等教育・高等学校生徒募集要項について.pdf (0.14MB)

どうぞご活用ください。