ブログ

私立高校入試3日目

私立高校入試の3日目です。

今日入試がある受験生は、今この瞬間も自分の持てるすべての力を使って立ち向かっていることでしょう。

受験生が皆、実力が発揮できるように祈っています。

今日は合格発表の学校もありますね。

単願で受験し合格した人たちは、これで入試が終わりの人もいますね。

晴れて高校生ですね。おめでとうございます!

併願受験で合格の人もおめでとうございます。

一安心ですね。

1か月後の公立高校入試に向けてがんばってください!

私立高校に合格できなかった受験生の中には、私立高校を後期選抜でもう一度チャレンジする人もいることでしょう。

まずは気持ちを切り替えましょう。

不安な気持ちが大きくなっているかもしれませんが、落ち着いて一つずつ目の前にあることに取り組みましょう。

難しい問題ばかり解いていると、辛くなってくるので、あまり解かない方がいいと思います。

また、今から新しいテキストに手を出すのは得策ではありません。これまでに取り組んだことのあるテキストをくり返し復習するのがおすすめです。

諦めずに、がんばってください!!

切り替えよう!!

私立高校入試が始まりました。

17日、18日、19日は多くの私立高校で入試がおこなわれます。

1校しか受けない受験生もいれば、2校、3校と連日受験を予定している人もいることでしょう。

昨日の試験の手ごたえはいかがでしたか?

上手くいかなかったという人は、気持ちを切り替えましょう。

まだ結果は分かりません。分からないことを考えても、何も解決しません。

どうにもならないことを考えすぎて、次の試験に影響を及ぼすようなことがあったらもったいないですよ!

気持ちを切り替えよう!!

連日受験する人は大変ですが、がんばってください!

入試は1校受けるだけでも、精神的にも体力的にも想像以上に消耗します。

受験前日は早めに寝て、明日に備えましょう。

あなたが持てる力をすべて出し切れるように願っています!

健闘を祈ります!

保護者個人面談が始まりました

受験生へ 緊張や不安を減らす方法

明日より、千葉県内の私立高校の入試が始まります。

YouYouスクールあすみが丘では、この数日間、中3生全員と面談をして、それぞれが抱えていることに耳を傾けました。

今年の受験生から一番多く聞かれたことは、緊張や不安から逃れる方法についてです。

例年ですと、緊張や不安もあるけれども、早く入試を受けたい、入試が楽しみだという子もいるのですが、今年はいませんでした。

緊張や不安。

気持ちはわかりますね。

どんなに会場模試で場数を踏んでも、本番が近づくとやっぱり違いますよね。

(会場模試を受けることが無駄だと言っているのではありません)

中には、何をしていても、全然集中できないという生徒もいました。

勉強していても、食事をしていても、お風呂に入っていても、頭の片隅には入試のことがあって、なかなか普段通りには過ごせないようです。

残念ながら、この緊張や不安をゼロにするのは難しいですね。

ただ、減らす(感じにくくする)方法はいくつかあります。

オススメは運動です。運動と言っても激しい動きでなくても大丈夫です。

中でもウォーキングは、30分くらい歩くだけで、ストレスがかなり軽減されるようです。

特にオススメなのが、親子ウォーキングです。

親子で歩くと、不思議なことに普段よりも色々な話をすることができるようです。

親子ウォーキングは、ストレスを減らし、親子のコミュニケーションを良くします。

親子で歩くのが難しい場合は、もちろん一人でウォーキングしてもいいですね。

受験生は運動不足ですので、ウォーキングはもってこいです。

それに、運動した方が血流が良くなって、脳の動きも活発になります。一日中、机に向かっているよりも、1日30分のウォーキングは勉強にとっても効果的です。

では、受験生の皆さん、健闘を祈ります!

すべての受験生が、持てる力を発揮できることを願っています。

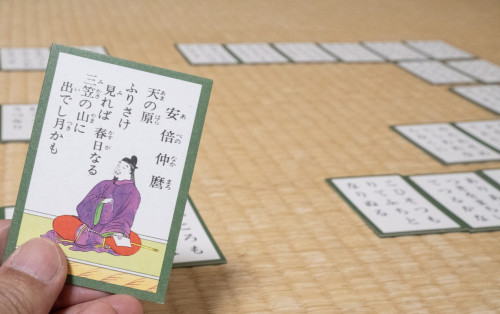

冬期講習で子どもたちに教えた百人一首 (2)

今日も冬期講習で説明した「小倉百人一首」の続きです。

まずは7番目の歌のエピソードから。

七番歌

天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも 安倍仲麿

阿倍仲麻呂は、17歳で中国(唐)に留学した秀才です。唐の皇帝玄宗に仕え、重用されました。30数年後に帰国しようとしましたが、暴風雨のため帰国できず、中国で亡くなってしまいます。この歌は、故郷を偲んで詠んだ有名な歌です。

八番歌

わが庵は都のたつみしかぞ住む世をうぢ山と人はいふなり 喜撰法師

平安時代なので、「都のたつみ」の「都」とは京都こと。「たつみ」は、十二支で表す「たつみ(辰巳)」の方角で南東のこと。

したがって、「都のたつみ」は「京都の南東」という意味。

授業では、子どもたちが分かりやすいように、十二支と方位組み合わせたものを手作りして、みんなで方位の確認をしました。

次の講習は春期講習です。

次回もしっかり準備をして、子どもたちが楽しく学べるようにしていきます。